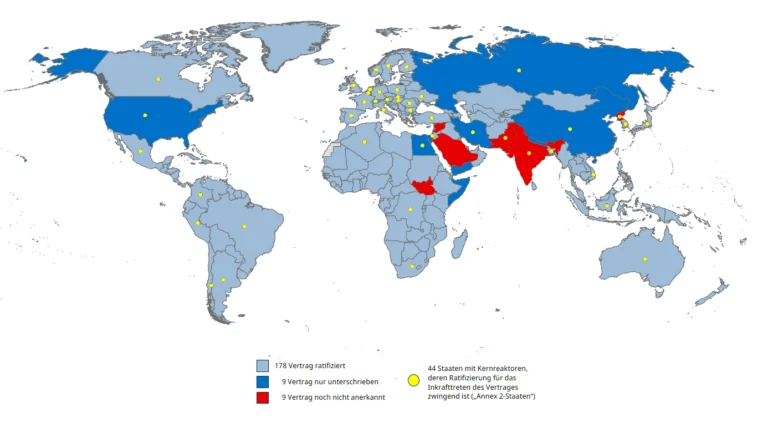

Stand der Unterzeichnungen und Ratifikationen im Juni 2024 – 187 Staaten

haben den CTBT unterzeichnet.

Karte: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

Gäste aus 27 Nationen besuchten BGR-Messstation im Bayerischen Wald

Mehr als 40 hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Botschaften sowie von Ständigen Vertretungen bei den Vereinten Nationen (VN) in Wien besichtigten gemeinsam mit Fachleuten der internationalen Kernwaffenteststopp-Behörde (CTBTO) die von der BGR im Bayerischen Wald betriebenen deutschen Messanlagen zur Überwachung des internationalen Kernwaffenteststoppvertrages (CTBT).

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover ist das deutsche Nationale Datenzentrum für die Überwachung des Kernwaffenteststoppvertrags – ein globales Messnetz detektiert Explosionen und misst feine Spuren radioaktiver Stoffe.

Der Besuch in Haidmühle (Landkreis Freyung-Grafenau) am 17. Juni erfolgte auf Einladung der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen in Wien. Bei einer mehrstündigen Begehung der verteilt im Wald gelegenen Messanlagen sowie der auf dem Sulzberg angesiedelten Zentralstation bekamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 27 Nationen einen umfassenden Einblick in die Arbeitsweise der BGR-Anlagen. Die Einrichtung ist Teil des weltumspannenden CTBT-Messnetzes, zu dem insgesamt 321 Stationen zur Aufdeckung von heimlichen Atomtests gehören.

Die BGR nimmt die Aufgabe des deutschen nationalen Datenzentrums (NDC) innerhalb des internationalen Verifikationssystems wahr. Der Standort in Haidmühle umfasst sowohl eine seismologische als auch eine Infraschall-Station. Dort wurden u. a. alle sechs von Nordkorea durchgeführten Nukleartests registriert. Daneben betreibt die BGR auch noch eine seismische sowie eine Infraschall-Station in der Antarktis.

Worum geht es?

Der umfassende Kernwaffenteststoppvertrag (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; CTBT) verbietet die Durchführung jeglicher Nuklearexplosion unter der Erde, unter Wasser und in der Atmosphäre. Zur Überwachung der Einhaltung des Vertrages befindet sich ein internationales Überwachungsnetz (International Monitoring System; IMS) aus 321 global verteilten Messstationen im Aufbau und ist bereits zu über 90% fertiggestellt.

Über seismische Wellen durch die Erde, hydroakustische Wellen durch die Weltmeere und Infraschall-Wellen durch die Atmosphäre lassen sich Explosionen detektieren und lokalisieren. Ein hochempfindliches Netz aus Radionuklidstationen misst feinste Spuren radioaktiver Partikel und Edelgase in der Atmosphäre, die auch aus unterirdischen Nukleartests entweichen können. Beim internationalen Datenzentrum (IDC) im vorläufigen Technischen Sekretariat der CTBT-Organisation (CTBTO) in Wien laufen alle Daten aus dem Überwachungsnetz zusammen und werden an die Mitgliedsstaaten verteilt. Die BGR ist das Nationale Datenzentrum für den CTBT in Deutschland. Im Bereich der Radionuklidmessungen und -analyse arbeitet die BGR mit dem Bundesamt für Strahlenschutz zusammen, das auch die deutsche Radionuklidstation auf dem Schauinsland betreibt. Zu den Aufgaben des NDC gehören:

► Die zeitnahe Information der Politik und Öffentlichkeit mit weiterführenden Einschätzungen und Beobachtungen zu kritischen Ereignissen.

► Die Sicherstellung der Beratungskompetenz und Schaffung aller notwendigen Voraussetzungen, um im Fall des Inkrafttretens des CTBT alle gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben erfüllen zu können.

► Die Nutzung der fachlichen Expertise bei allen vier Verifikationstechnologien (Seismologie, Infraschall, Hydroakustik, atmosphärische Transportmodellierung) zur wissenschaftlichen und zivilen Anwendung in Synergie mit dem Erdbebendienst des Bundes.

Die BGR betreibt für das IMS im Bayerischen Wald bei Freyung ein seismologisches Array PS19 (GERES) und ein Infraschall-Array IS26 (I26DE) sowie eine weiteres Infraschall-Array in der Antarktis an der Neumeyer-Station IS27 (I27DE). Zudem wird in Kooperation mit Südafrika die seismologische Hilfsstation AS035 (SNAA) in der Antarktis an der Sanae-Forschungsstation betrieben. Darüber hinaus werden die zusätzlichen Stationen des Erdbebendienstes des Bundes zur Analyse von Explosionen weltweit verwendet. Besonders hervorzuheben ist das Gräfenberg-Array, das kontinuierliche digitale Aufzeichnungen seit 1976 bietet. Zu Test- und Forschungszwecken hat die BGR zwei weitere, kleinere Infraschall-Arrays bei Garlstedt nördlich von Bremen und bei Kühlungsborn installiert. Die BGR beteiligt sich auch an der Ausbildung und an Übungsszenarien zur Vorbereitung des Vertragsinstrumentes der Vor-Ort-Inspektion (On Site Inspection; OSI) in Zusammenarbeit mit der CTBTO.

Der Vertrag

Der Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen, englisch Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, oft als Kernwaffenteststoppvertrag oder CTBT abgekürzt, verbietet die Durchführung jeglicher Nuklearexplosion weltweit. Er wurde 1996 durch die UN-Vollversammlung verabschiedet und seither von 187 Staaten unterzeichnet und von 178 Staaten ratifiziert, das heißt auch in nationales Recht verankert (Stand Juni 2024). Trotzdem ist der Vertrag noch nicht in Kraft. Dafür ist die Ratifizierung in den 44 im Anhang 2 gelisteten Staaten zwingend notwendig, die 1996 über ein Nuklearprogramm respektive Reaktoren verfügten. Für das Inkrafttreten fehlen noch die Ratifizierungen durch neun Staaten, darunter USA, China, Iran, Ägypten, Israel und durch die Rücknahme der Ratifizierung im November 2023 auch wieder Russland. Indien, Pakistan und Nordkorea haben den Vertrag bisher noch nicht unterzeichnet, gehören aber auch zu den Annex-2 Staaten.

Die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnete den Vertrag im September 1996 und ratifizierte ihn im August 1998. In den entsprechenden Gesetzen und Ausführungsverordnungen ist auch die BGR als Nationales Datenzentrum bestimmt worden – und die Verursachung einer nuklearen Explosion findet sich seither als Straftatbestand im Strafgesetzbuch (§ 307, § 328). Besonders im Vergleich zu vielen anderen internationalen Verträgen ist das einzigartig umfangreiche technische Überwachungssystem zur Feststellung potentieller Vertragsverletzungen. Weitere Elemente des Verifikationsregimes sind „Consultation and Clarification“ sowie als letzten Schritt (erst nach Inkrafttreten des CTBT vorgesehen) die Vor-Ort-Inspektion.

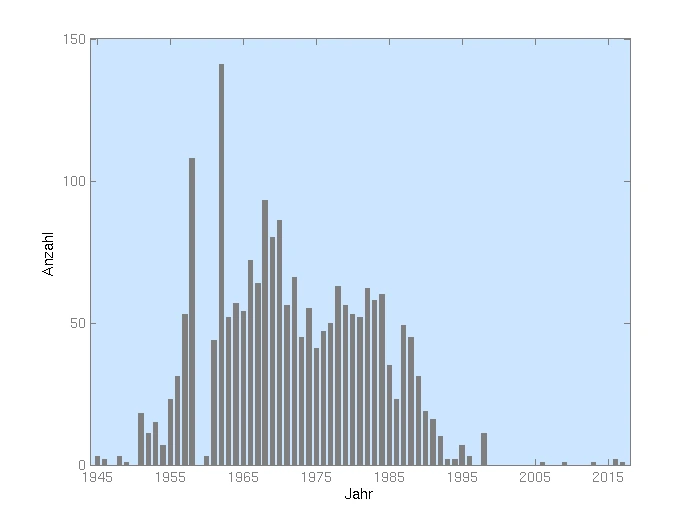

Kernexplosionen – Historische Tests seit 1945

Das Balkendiagramm unten zeigt die Anzahl der von verschiedenen Staaten seit 1945 pro Jahr durchgeführten Nukleartests und weist eine deutliche Abnahme der Versuche seit der Unterzeichnung des CTBT (im September 1996 auf. Die „Lücke“ in den Testaktivitäten in den Jahren 1959 und 1960 ist die Folge eines von verschiedenen Staaten in diesem Zeitraum vereinbarten Testmoratoriums. Seit dem Aufbau des IMS hat nur die Demokratische Volksrepublik Nordkorea Nukleartests durchgeführt. Die Tests nahmen über die Zeit insgesamt an Stärke zu. Der erste Test im Oktober 2006 hätte mit einer Sprengstärke von weniger als einer Kilotonne TNT-Äquivalent prinzipiell auch noch durch chemische Sprengstoffe verursacht sein können. In den Folgetagen wurden von schwedischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nahe der innerkoreanischen Grenze und von der US Air Force über dem Japanischen Meer radioaktive Xenon-Isotopen in für Nuklearexplosionen typischen Verhältnissen gemessen. Nach zwölf Tagen gab es auch noch eine dazu passende Xenon-Detektion an der IMS-Station Yellowknife, Kanada. 2017 wurde der bisher stärkste Nukleartest Nordkoreas gezündet. Die Behauptung Nordkoreas, dass es sich um ein Fusions-Design (thermonuklear, Wasserstoffbombe) gehandelt haben soll, ist aber aus den vorliegenden Daten nicht verifizierbar. Dieser Test wurde an der BGR in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Geoforschung (GFZ) und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit einer großen Bandbreite an Methoden untersucht und die Ergebnisse sind mit der Wissenschaftsgemeinschaft in einer Publikation geteilt worden.

Überwachungsnetz

Von den 321 vorgesehenen Stationen des internationalen Überwachungsnetzes (International Monitoring System, IMS) sind bereits 90% fertiggestellt und liefern Daten an das Internationale Datenzentrum in Wien. Das Ziel des Netzes, Kernsprengungen mit einer Ladungsstärke von etwa einer Kilotonne TNT-Äquivalent zuverlässig detektieren zu können, wird vielerorts durch eine noch höhere Sensitivität übertroffen.

Seismische Wellen sind in der Regel die ersten Signale, die von einer unterirdischen Explosion zu messen sind. Im festen Medium breiten sich die Wellen sehr schnell aus. Über sie gelingt die Lokalisierung und Abschätzung der Stärke.

Hydroakustik-Stationen messen Druckwellen einer Unterwasser-Explosion, die sich als Schall im Ozean ausbreitet. Dieser kann entweder von Mikrofonen in etwa 1 km Wassertiefe (Hydrophonen) oder von küstennahen Seismometern (T-Phasen Stationen) erfasst werden. Die Infraschall-Stationen messen minimale langperiodische Druckschwankungen in der Atmosphäre. An einem einzelnen Sensor könnte man Signale einer Explosion wegen des Rauschens nicht erkennen, erst die gemeinsame Analyse über ein Array aus Mikrobarometern bringt diese zum Vorschein. Erst nach einiger Zeit erreichen – sofern freigesetzt – radioaktive Spuren in der Atmosphäre die entsprechenden IMS-Stationen. Über die Atmosphärische Transportmodellierung lässt sich der Weg der Radionuklide vom Ort der Freisetzung zu dem der Messung nachvollziehen.

Quelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe